第1回 KPBライブトーク

“公園をつなげてみよう!公共空間のこれからを考える”

これからの公園の可能性についてさまざまなゲストと議論していく「KPBライブトーク」。

2021年3月末の『KAKAMIGAHARA PARK BRIDGE(通称:KPB)』オープンに向けて、建設現場から9回にわたって配信していきます。第1回は、「公園で何をして過ごそう?」「どんなことができるだろう?」といった“公共空間の可能性”について、各務原市や岐阜市でイベントを手掛けるゲストに語ってもらいました。

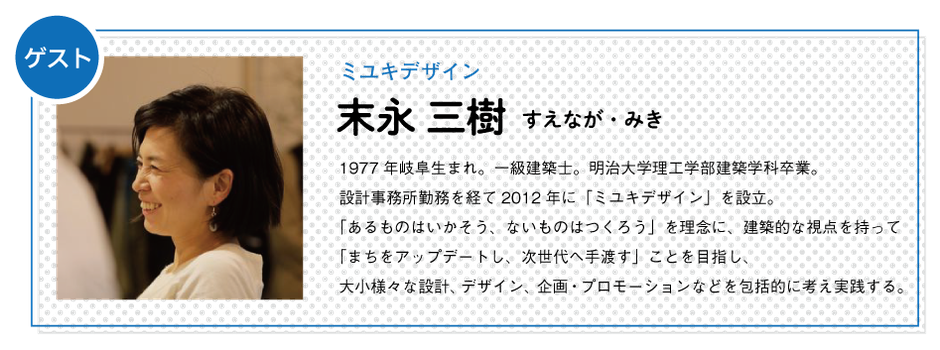

【 メンバー紹介 】

カジュアルに使いたい、これからの公共空間

OPEN SPACE LABOの様子

10月(2020年)に「公共空間をみんなで使いこなそう」という目的で、「 OPEN SPACE LABO

※」という企画を岐阜市の金公園で行いました。

※「OPEN SPACE LABO」とは

まちなかにある公共空間や空地の使い方を考えたり、試したりして、自分たちの手で、まちを楽しくしていくプロジェクト。2020年10月2日~11月1日の1ヵ月間、金公園内にハンモックなどのくつろぎ空間が出現するなど、さまざまなイベントが開催されました。

末永さんは 「サンデービルヂングマーケット※(以下サンビル)」をずっと行っていらっしゃいますが、それとはまた違った内容なんですよね。

※「サンデービルヂングマーケット」とは

岐阜市にある柳ヶ瀬商店街で毎月第3日曜日に開催される、“手作り”と“こだわり”の詰まったライフスタイルマーケット。飲食や雑貨、アクセサリーなどさまざまな店が出揃い、市内外からやって来るお客さんでにぎわいます。

OPEN SPACE LABOでは、実験の1つとして「ワイモクマーケット」というイベントを平日に開催しました。

なぜ平日に?

日曜日に実施しているサンビルは、近所の方にとって「その日は混んでいるから行くのはやめよう」という認識になってしまっているんです。柳ヶ瀬周辺に住んでいる人にとっていいなと思えるマーケットを開きたいと思ってはじめました。

なるほど。開催してみてどうでしたか?

ベビーカーを押しながら買い物するお母さんや、犬の散歩をしているおじいちゃんがいて、サンビルとは違った光景でした。「こういう場所ってないから、ぜひ何回もやってほしい」というリクエストもいただきました。

LABOのエリア内には、「ぎふメディアコスモス」(岐阜市立図書館を含む複合文化施設)さんからお借りした本を外に設置しました。お母さんが子どもに読み聞かせをしたり、同じ子どもが何度も来てくれたり。

もともとメディアコスモスでは本を外で読むという企画は実施したことがなかったんです。この取り組みで公園とメディアコスモスがつながれたと思います。

「yanagase PARK LINE」もすごかったですよね。

もはやテーマパークでしたね(笑)。大通りの2車線を通行止めにしてイベントを開催したんですが、もともとこの通りは凱旋通りと言われていて、昔はパレードなどで使われていたそうですよ。

yanagase PARK LINEの様子

へえ!そうだったんですね。

でも、今はそこまで交通量がないので、車線を減らしてもいいんじゃないかという話になりました。そのときに、「車線を減らして何ができるか」「どういう風景ができたらいいか」という点から、「公園のようなリニアな空間にしたい」というコンセプトを立てました。NYにあるハイラインからも影響を受けています。

こんな大掛かりなこと、実施するの大変ですよね?

すっごい大変でした(笑)。これぐらい大掛かりなことをやろうと思うと、チームじゃないとできません。大学生や「柳ヶ瀬を楽しいまちにする株式会社」のメンバー、行政にも協力していただきました。

今回の取り組みで、色んな方が多様な形で関わってくださったんですね。

そうですね。広い空間を使い切ろうと思うと、複数のコンテンツが必要なので。地元でスケートボードをやっているチームにも参加してもらって、そのチームの方が子どもに教えたり、バンドや音楽スクールをやっいる方が音楽を教えたり、色んな広がりがありました。

おもしろい(笑)。

公共空間をきっかけに色んな人たちが集まって、「こんなことをしています!」と発表するステージのような空間になりました。ステージとしての公共空間という役割もあるのかなと思いました。

公園で朝食を。結婚式もいいんじゃない?

一方で、こういうイベントって“その日限り”というか、幻みたいになりやすいんですよね。それもそれでいいと思うんですけど。

永遠の課題ですね…。

にぎわうイベントを作ることが目的ではなくて、そういうイベントのときに感じられる理想像、こういう町になったらいいな、暮らしの中にこういうものがあるといいよねとか、そういう価値観を積み上げたい。その思いを 日常に戻していくことが大事ですよね。

それでいうと、廣瀬さんは「マーケット日和 ※」の生みの親でずっと関わってきていて、今年はオンライン化で日常に近いイメージの開催だったかなと思うんですけど。

※「マーケット日和」とは

各務原市と一般社団法人かかみがはら暮らし委員会が中心となって毎年開催しているイベント。学びの森や市民公園などを会場にしたマーケットを中心に、アート、音楽などの要素を加えた文化的存在になりつつあります。

そうですね。毎朝、学びの森の銀杏並木を歩いて出勤してるんですけど、朝からわざわざ公園でテーブルを持ってきて食事してる人とかを見かけるんです。そんな風景今までなかったですからね。ちなみに学びの森って、6ヘクタールあるんですよ(笑)。

さすが市役所職員!

とある日、学びの森で樹木のデッサンをしているご婦人たち。公園内では色んな過ごし方を見かける。

こんなだだっ広い空間に、マーケット日和を経て人が集まるようになって 。

今年のマーケット日和の3日目は、見ていて外国のような雰囲気でとても良かったです。

公園のイメージって、色んな人が関われて、明るくて、“ハッピー感”が合うと思うんですよね。マーケットと公園の親和性、相性の良さってどうでしょうか。

こういう取り組みって、生活にプラスしたくなるようなものだと思います。本質的には日常感みたいなところを大切にしていて。マーケット日和を作っていて、「こんなものがあったらいいね」というのが原点になりました。7年前の記憶ですけど(笑)。

サンビルも今年で7年なんですけど、最近「シビックプライド ※」の話をすることが多いんです。そこで“原風景”についての話が挙がって。

私の原風景の1つに、柳ヶ瀬へ遊びに行ったというのはあるんですね。大人になるにつれて都会に関心が向いてすっかり忘れていたんですけど、むしろ東京でしょみたいな気持ちもあって(笑)。

※「シビックプライド」とは

「都市に対する誇りや愛着」という意味で使われますが、「郷土愛」とは少し異なり、当事者意識を持ってまちをよりよい場所にするために関わっていくという自負心を意味しています。

忘れますよね(笑)。

それが今振り返ってみると、「子どもの頃はああいうところに行ったな」という思い出が自分の原動力になっている気がするんですよ。自分が小さいときに経験したものって、後になって価値観とか色んなものとして鮮明によみがえってくるなと思います。

そう思うと、初年度のサンビルに来た子が当時小学校1年生だったとすると、今は中学生になっているんですよね。

あ、そうか!それはすごい!

「あのときお母さんに連れて行ってもらったな」「ブローチ買ってもらったな」とか、7年分の思い出があるんですよね。

その子たちはいずれサンビルに来なくなるかもしれないけど、大学生や社会人になったときにふと思い返す経験になっているかもしれない。そう思うと、今私たちがやっていることは未来とつながっているんだなあと感じます。

僕は「カカミガハラスタンド」というカフェを運営しているんですけど、学生の子たちが制服姿で学校帰りに来てくれるのが嬉しいですね。

きっとその子たちは高校を卒業して各務原を離れるかもしれないけど、いつか大人になってパートナーができて、「高校生のときにこのカフェ来てたんだよね」みたいな話になるかもしれない。もっというと、学びの森で結婚式をするとか。そういうふうになっていって欲しいですね。

いいですね!

KPBでは公園同士をつなぐって言ってますけど、そんな公園が地域に複数あるってすごいことで。公園との接点を増やしていって欲しいなと思います。

公園でできること。境界線を探り、広げる

公園をこう使ってほしいとか、もっとこうしていきたいことって何かありますか?

皆がやりたいことできればいいですよね。

おおらかさが欲しいですよね。公園で寝ているおじさんがいるのも風景だし、一人で本を読むとか、心を落ち着かせるために行くとか、そういうプラスアルファの居場所があることが豊かさになると思うんです。

なるほど。

私たちは豊かなことに慣れすぎているけれど、そんな中でパブリックだからできる豊かさもある気がして。KPBみたいに民間とつながることでより豊かさを作れるんじゃないかなと思います。

ただ、公園って禁止事項が多いイメージがありますよね。そういう中で、「こういうことやっていいんだ」ということを見せていきたいです。

さっき話に出たyanagase PARK LINEも「道でこういうことしていいんだ」という事例になるし、見た人の価値観が変わっていくと思います。その辺りは市役所の職員として廣瀬さんはいかがでしょう?

そういうところばっかり話が振られる(笑)。まあ、都市公園法とか条例とか、そういう細かい話ではなくて、いい使い方の事例や風景を1つずつ作っていくことが未来につながっていくんじゃないでしょうか。

廣瀬さんは各務原市主催の音楽フェスを11回主催してると思うんですけど、それも「公園で音楽フェスしていいんだ」という事例ですよね。そういうことを積み重ねると新しい日常が生まれるんでしょうね。

何でもできるよと言われても、何やっていいかわからないんですよね。何かしてみたいなという人と、何かを持っている人をつなげられると、上手くいくんじゃないかなと思います。

OPEN SPACE LABOのイベントでも、「公共の場所でイベントってできるんですか?どこまでやっていいんですか?」という声もあったぐらいです。

それが正しい反応かもしれないですね。

父はハンモック。子は宿題

僕が学びの森を好きな理由は“何もない”ことなんですよね。 何もないって、逆に何でもあるってことで。 ただその代わり、使い方が問われるんですよね。

僕らの予想をはるかに超えた使い方をしてくる人がいるから、おもしろいんです。「こういうこともできるんだ」「こういう使い方もあるんだ」と感じます。最近だと、風船や植物を持参してお子さんのバースデー写真を撮る人が多いですよ。

公園がスタジオ化してるんですね。いい画が撮れるもんね。

前撮りとかは以前もあったんですが、個人レベルで、風船とか準備して写真を撮ってるんですよ。あと、僕が今まで一番好きだった風景が、お父さんが自立式のハンモックで寝てて、お子さんが横で宿題をしてるんですよ。すごくないですか?(笑)

もはやリビングだよね(笑)。

こちらから使い方を見せていく部分と、予想もつかない使い方を色んな人が知っていたり持っていたりしていて。色んな選択肢があるっていうのは、豊かさですよね。

今の話を聞いて、空間のデザインがすごく大事だなと逆に感じました。学びの森は人工的だと思わせないさりげないデザインで、おおらかさを享受していてすごくいいなって。やろうと思ってやるのって、すごく難しいんです。

ある種、 “いい使い方”があっても、“いい空間”じゃないと成立しない

んですよね。学びの森周辺にはいい空間がたくさんあるから、その良さをキャッチして、うまく使いこなせる人たちにたくさん関わってもらえるといいですよね。